홈 > 이야기 마당

방풍림이라고 불렸을까?

|

정우진(율곡연구원)

2025년 5월 20일 5시에 눈을 떴다. 아직 어두운 기운이 걷히지 않았다. 경포호를 따라 강문해변까지 걷고 싶었다. 바닷가의 소나무 사이로 갓 떠오른 태양을 보고 싶었고, 솔바람 소리도 듣고 싶었다. 오죽헌 앞 삼거리에서 신호등을 기다리다 발걸음을 돌렸다. 과하게 넓은 도로는 너무 시끄러웠으므로 그곳을 당장 피하고 싶었다. 그러나 저녁에는 갈 것이다. 오죽헌 삼거리의 소란스러움이 잠잠해질 때, 그곳을 넘어 메타세콰이어가 나란히 심겨진 습지로 갈 것이다. 습지를 지나 경포호를 따라 걸을 것이다. 강문해변에 도착하면 내가 좋아하는 자리에 앉아 호흡을 고르고, 오랫동안 바닷바람을 견뎌왔을 소나무를 느낄 것이다. 이 소나무들은 방풍림이라고 불린다. 본래부터 방풍림이라고 불렸을까?

1892년 5월, 현재는 동해시가 된 도하면, 견박면, 도상면의 북삼면에 사는 김병익 등 9명이 삼척부사에게 청원을 담은 첩정(牒呈)을 올렸다.

북삼면 백성 들이 아뢰옵니다. 옛사람이 말했습니다. “일 년이면 곡식의 씨를 뿌리고 십 년이면 나무를 심는다.” 이것은 실로 백성을 이롭게 하는 법입니다. 부사께서 다스리는 이곳 북평은 세 개 면의 백성들이 거주하는 곳으로 바다의 입구에 가깝습니다. 해로운 기운이 쏘는 곳으로 뭇 생명이 그로 인해 병을 받습니다. 북풍이 부딪히는 곳으로 오곡이 그 때문에 익지 않습니다. 그러므로 바다 입구에 소나무를 심어 방폐(防蔽)를 삼은 이후에야 온갖 생명이 편안할 수 있었고 오곡이 조금 익어 곡식의 근심을 면할 수 있었습니다. 그런데 뜻하지 않게 근래 어떤 이가 제언사의 관문이라고 하며 감결을 가지고 송정동에 와서 소나무를 베고 개간하겠다는 뜻으로 사람들을 위협하고 두렵게 했습니다. 이것이 어찌 곡식을 뿌리고 나무를 심어 백성들을 편안히 하고 먹고살게 한다는 것의 본래 뜻이겠습니까? 송정동에서 기르는 소나무는 다만 송정동에서만 책임지고 심은 것이 아니요, 세 개 면에서 모두 벌목을 금하여 기르는 것입니다. 이처럼 바다 입구를 막아주는 수풀을 벌목한다면 주위의 수천 민호는 삶을 도모할 방법이 없게 될 겁니다...

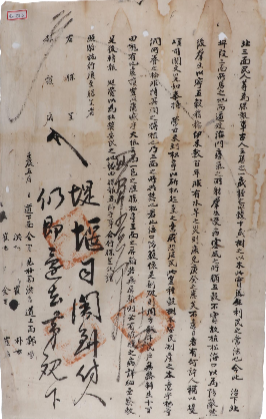

1892년 5월 송정동민의 첫번째 첩정

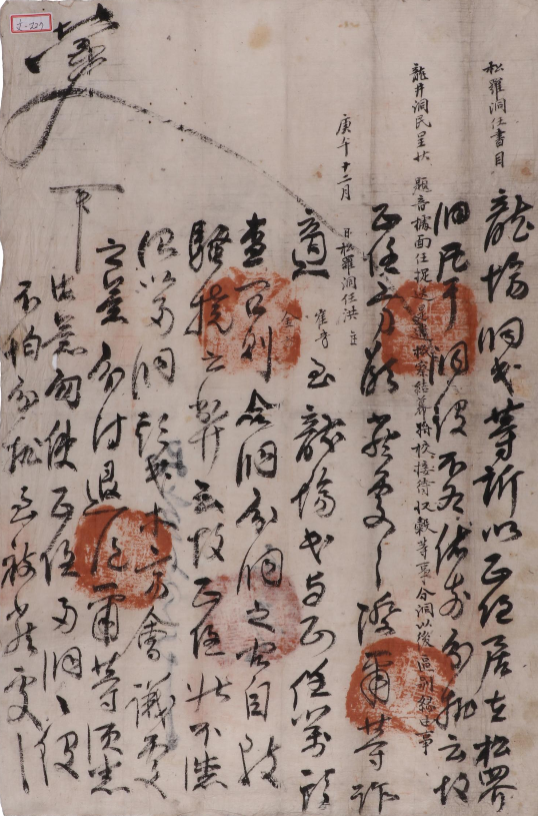

송정은 해변의 소나무 숲에서 연유한 말로, 송라정동이라고도 했다. 송라정동은 ‘솔 난 데’라는 말에서 연유했다. 마찬가지로 소나무가 많았던 데서 비롯한 명칭이다. 동해시 송정동은 전천(箭川)이 흘러들어 해구를 이루는 지대에 있다. 전천에서 흘러나온 민물이 바다와 만나면서 탁 터진 개활지를 이뤘고, 이곳을 막아둘 필요가 있었을 것이다. 소나무 숲은 삶과 직결된 문제였으리라. 이런 이유로 엄동설한 땔감이 부족했던 때조차 소나무의 벌채를 금지했다. 1810년 1월에 홍익필 등이 올린 등장(等狀), 관리번호 B007_01_A00018_001 문서에서는 큰 눈이 내렸으니 잡목을 베라하면서도 소나무의 벌목은 금지한다는 삼척부사의 처분, 즉 제음(題音)이 적혀 있다. 이처럼 중요한 소나무를 벌목한다고 하니, 실로 큰 위협으로 다가왔을 것이다. 송정동 사람들은 삼척부사에게 첩정을 올렸다. 이곳은 남양홍씨와 강릉김씨의 세거지다. 작성을 주도한 김병익은 송정동의 일을 맡아 보던 동임(洞任)으로 강릉김씨였을 것이다. 첩정은 본래 하급 관청에서 상급 관청에 보고하는 관문서로 품계가 있는 관청에서 사용했는데, 조선 후기에는 지방의 풍헌·면임·동임 등도 수령에게 보고할 때 첩정의 양식을 사용했다. 첩정을 통해 보고할 때는 일종의 요약본인 서목(書目)도 함께 제출했는데, 서목을 제출한 경우에는 판결문인 제음을 서목의 여백에 적어서 돌려보냈고, 첩정만 제출한 경우에는 첩정의 왼쪽 하단에 처분을 적었다. 아래는 서목과 서목에 적힌 제음이 있는 관리번호 B007_01_A00017_001 문서다.

1810년 송라동민 서목

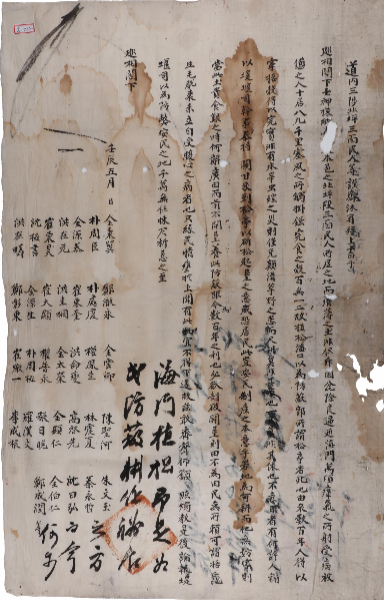

앞의 첩정, 관리번호 B007_01_A00015_001 문서의 왼쪽 하단에는 “제언사의 관문을 가지고 온 사람은 일단 즉시 돌아가게 하고 처분이 내려오는 것을 보아 행할 일(堤堰司關到付人 仍卽還去 第觀下回 宜當向事)”이라는 글이 적혀 있다. 삼척부사는 어중간한 처분을 내린 셈이다. 그는 일단 상급관청의 관문을 가지고 온 이를 돌려보냈으나, 위에서 내릴 처분을 기다려야 한다는 입장을 취했다. 하회(下回)는 요청에 따른 처분을 내려서 돌려보낸다는 뜻이다. 서목이나 첩정에 판결문을 적어서 돌려보내는 것과 같다. 삼척부사의 단호한 판단을 기대했을 송정동 사람들은 기다리지 못했다. 엄동설한의 추위속에서도 땔감으로 쓰지 않고 보존해온 소나무 숲이지 않은가? 첫 번째 첩정을 올린 것이 5월의 일이다. 5월이 지나기 전에 송정동 사람들은 상급관청이라고 할 수 있는 강원관찰사에게 자신들의 바람을 담은 상서(上書)를 올렸다. 상서한 내용은 삼척부사에게 첩정으로 아뢴 것과 대동소이하다. 5월 23일 관찰사는 송정동민의 요청을 받아들이는 결정을 상서문의 왼쪽 하단에 적어서 돌려줬다. 일은 지체 없이 진행되었다.

바다 입구에 소나무를 심는 것은 백성들을 위해 폐해를 막고 경작해서 식생활을 넉넉하게 하고자 함인데, 이제 어찌하여 서울의 관문을 빙자하여 제멋대로 베어낸단 말인가? 엄하게 금지시켜서 뭇백성들의 폐해가 없도록 하라.

23일 본관 도순사 [착압]

1892년 5월 송정동민 상서

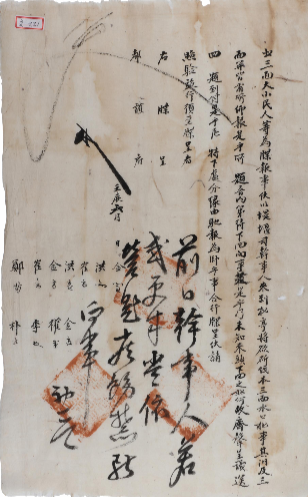

23일자의 처분이 기록된 위 상서가 원주에서 송정동에까지 도달하는데 얼마나 걸렸을까? 관찰사의 결정문을 받은 송정동민들은 지체없이 삼척부사에게 이 사실을 알리고 처분해달라고 청했다. 삼척부사의 최종결정이 6월 3일에 나왔다. 문서를 만들고 기타 등등을 준비할 시간을 고려해보자. 일은 급속히 진행되었다. 동임은 첫번째 첩정 후 진행된 일련의 과정을 주도했을 것이다. 소나무를 보존하는 것은 시급을 다투는 일이었다. B007_01_A00013_001 송정동민들에게서 강원 관찰사의 제음을 전달받은 삼척부사는 이전과 달리 단호한 결정을 내렸다.

이전의 제언사 간사가 다시 오면 의당 감영의 제음에 의거해서 엄칙하여 금할 것

초3일 행사[착압]

1892년 6월 송정동민의 두번째 첩정

되짚어보자. 1892년 5월에 갑작스레 중앙의 제언사에서 관리가 소나무를 베어낸다는 공문서를 가지고 내려왔다. 동민들은 즉각 삼척부사에게 고했을 것이다. 이것이 관리번호 B007_01_A00015_001의 첩정이다. 첩정을 받은 삼척부사는 일단 제언사의 관리를 돌려보냄으로써 급한 상황을 피하고, 중앙부처의 처분을 기다리라는 결정을 내렸다. 송정동 사람들은 기다리지 못했다. 중앙에서는 이미 소나무를 베라는 명을 내리지 않았던가? 송정동 사람들은 상서형식으로 당시의 강원도 관찰사에게 결정을 구하는 의송을 올렸다. 의송은 관찰사에게 올리는 소지류의 문서양식으로, 상서·등장·단자 등과 구분되지만 혼용되는 경우도 있었다. 상서를 받은 관찰사는 엄히 금하라는 처분을 적어서 송정동민들에게 돌려보냈고, 송정동민들은 이 처분을 삼척부사에게 알리기 위해 다시 첩정을 올렸다.

관리번호 B007_01_A00015_001 문서가 첫 번째 첩정이고 B007_01_A00016_001이 관찰사에게 올린 상서이며 B007_01_A00013_001이 관찰사의 처분을 받고 다시 삼척부사에게 올린 첩정이다. 1892년 5월~6월 사이에 갑작스레 일어난 이 일은 송정동을 떠들썩하게 했을 것이다. 김병익은 동임으로서 송정동에서 있었던 이 일을 해결하기 위해 첩정과 상서문의 발급을 주도했을 것이다. 송정동 사람들에게 솔밭은 생명과 같은 것이었다.

2025년 5월 20일 저녁, 솔밭을 걷는다. 맨발로 걷는 이들도 보인다. 현재는 관광자원으로서의 가치가 더 높아 보이지만, 우리는 이 솔밭을 여전히 방풍림이라고 부른다. 그러나 조선시대에 이 숲은 방수(防藪), 즉 막는 수풀이었다. 관찰사는 처분에서 방폐라고 했다. 마찬가지로 가려서 막는다는 뜻이다. 무엇을 막는다고 생각했을까? 첩정에서는 장기(瘴氣)와 새풍(塞風)을 말했다. 새풍은 봄철 태백산맥 동쪽 바닷가에 부는 바람을 가리키거나, 막연히 북쪽에서 불어오는 찬 바람을 의미할 것인데, 장기는 뜨겁고 습하여 질병을 일으키는 기운이다. 본래 기(氣)개념의 중요한 연원은 바람이다. 그러나 연원은 연원일 뿐이다. 기는 느낌으로 번역하는 것이 비교적 적절하므로, 앞의 장기는 다양한 질병을 일으키는 바다가 주는 몸과 마음의 느낌이라고 해야 할 것이다. 어쨌든 이 소나무 숲은 방풍림으로 불리지 않았다. 물리주의적 사조가 팽배해진 현대에는 느낌으로서의 기가 이해되지 못하여, 방풍림이라는 표현이 널리 받아들여졌겠으나 조선시대에 이 소나무 숲은 방풍림으로 불리지 않았다.

오랜만에 바닷가에 앉았다. 솔바람소리에 집중한다. 길게 이어지고 이어지는 바람소리를 좇고 또 좇는다. 돌연 바람소리만 남고 모든 것이 사라졌다. 쓸데없는 질문을 했다. 명명하는 것은 사람의 일이고, 살아가는 것은 자연의 일이다. 무어라 불리던 소나무는 소나무다.

|

| 이전 | 산송(山訟)에 문중의 사활을 걸다 -조윤목과 김정유의 묘지 소송- |

|---|---|

| 다음 | 간찰에서 역사의 흔적을 찾다 -율곡 이이의 간찰, 고균 김옥균의 간찰 |