홈 > 디렉토리 분류 > 분류정보

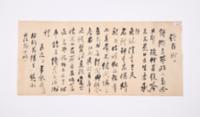

1886년 8월 말 9월 초에 이승우(李承愚, 1834~1892)가 아무개에게 안부를 묻고 시문을 주고 받은 간찰이다. 경포호에서의 모임이 정히 위로되고 기뻤음을 적고 보내준 10수의 훌륭한 시문[瓊琚]을 거듭 음미하니 입안에서 향기가 일어나는 듯하다고 인사하였다. 그리고 보내준 편지를 받아 늦더위에 부모님 모시고 계시며 몸과 마음이 보중하신 것을 알게 되어 더욱 마음이 기쁘다고 하고 자신은 부모님 모시고 그럭저럭 지내나 건강이 좋지 못해 근심한다고 하였다. 그리고 별도로 들은 서울 소식은 전동(典洞)의 참판 김병필(金炳弼)의 부인이 죽었다는 소식을 전하고, 보내준 맑은 술[碧酒]과 삶은 닭[烹鷄]은 매우 감사하나 관청 부엌에도 있는 것이라며 지나친 염려라며 불편한 마음을 피력하였다. 추신으로 보내준 시의 운자에 차운해서 시를 지어 보내니 읽어본 뒤에 항아리 덮개로 사용해 달라며 겸손한 마음을 적었다. 본문의 ‘감호(鑒湖)’는 보통 중국 절강성에 있는 호수로 경호(鏡湖)ㆍ장호(長湖) 등으로도 불렸다. 경호라는 이름이 같은 데에서 강릉의 경포호를 감호라고도 하였다. ‘합잠(盍簪)’은 『주역(周易)』 「예괘(豫卦) 구사효(九四爻)」에서 유래한 어휘로 뜻이 맞는 이들이 서로들 달려와 회동하는 것을 말한다. ‘경(瓊)’은 경거의 준말로, 보배로운 구슬 즉 상대방의 시문을 뜻한다. 『시경(詩經)』 「목과(木瓜)」에 “나에게 목과를 주거늘 경거로써 갚는다.[投我以木瓜 報之以瓊琚]” 한 것에서 유래하였다. ‘부부(覆瓿)’는 한(漢)의 유흠(劉歆)이 양웅(揚雄)의 『법언(法言)』이라는 책(冊)을 후세(後世) 사람들이 이해(理解)하지 못하고 항아리 뚜껑으로 사용할지도 모른다고 하였다는 데서 유래한 말로 자신의 저술이나 시문 따위의 글이 보잘 것 없다며 겸손하게 이르는 표현이다. ‘전동(典洞)’은 종로구 견지동 · 종로2가동 · 공평동에 걸쳐 있던 마을 이름이다. 현재 종로구 견지동 39번지, 즉 개화기 당시 우정국이 있던 자리에 궁중에서 사용하는 의약과 왕이 하사하는 의약을 제조 공납하는 관아인 전의감(典醫監)이 있던 데서 마을 이름이 유래되었다. 전동에 살았던 김병필(金炳弼, 1839~1870)의 부인은 『승정원일기』에 의하면 1886년 8월 25일에 졸했다고 기록되어 있다. 이승우는 1890년에 회덕현감이 된 후, 1892년에 간성군수가 되었고 같은 해에 숙환으로 별세했다. 김병필 부인의 사망 소식은 수년 뒤에 전해진 것으로 보인다.

- · 『각사등록(各司謄錄)』 1892년 9월 22일 「관동계록(關東啓錄)」 『승정원일기』 1886년 8월 25일 『음안(蔭案)』 天(한국학중앙연구원 장서각[K2-575]) 서울특별시역사편찬위원회, 『서울지명사전』, 서울역사편찬원, 2009.

참고자료

제목 없음

謹拜謝上

鑑湖盍簪 政可慰恰 且擎瓊什 再復吟來 不覺口舌生香 承拜惠訊 謹審老炎 省體神重 尤愜耿祝 弟侍候粗安私幸 而身常不健 悶憐悶憐 京毛別無得聞 典洞金參判炳弼喪配云耳 惠饋碧酒·烹鷄 寔出情念 而官廚自在 何如是過慮耶 旋切不安于心耳 餘在續候 不備謝禮 卽旋 弟李承愚 拜謝 拈韻幷搆呈 覽後覆瓿如何