홈 > 디렉토리 분류 > 분류정보

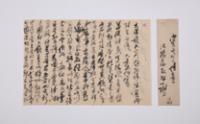

미상년 유두일(流頭日, 6월 15일)에 제(弟) 이조형(李祖馨, 1783~?)이 안부를 주고받고 근황 등을 알리고자 발급한 간찰이다. 발급자는 상대에 대해 자신을 ‘弟’라고 표현하여 평교간이었던 것으로 추정된다. 수신자는 피봉에 기재된 ‘海雲亭’, 본문에서 언급한 ‘月圃’ 등을 통해 월포(月圃) 심능규(沈能圭, 1790~1862)임을 알 수 있다. 이 간찰의 내용은 뒷면의 빗겨 쓴 부분까지 모두 포함되므로 읽을 때 주의를 요한다. 처음, 상대와 멀리 떨어져 격조하니 매우 괴롭던 차에 편지를 받고 상대 및 반감(半鑑) 측의 안부를 확인하게 되었다고 했다. 자신은 쇠병이 들어 지내며 벗들과 자연을 다니던 꿈만 꾼다는 등 소회를 언급하였다. 상대의 부탁은 자세히 알았다고 하면서, 재상에게 올릴 서찰을 몇 차례 읽어보니 눈물이 난다고 했다. 자신도 어디에 몸을 둘 지 모를 지경이지만 아는 자와 상의한 뒤 구처 해 볼 것이라고 했다. 상대가 보내준 물건은 성의의 소재를 알겠다고 하였고, 강릉 사군(使君)이 오래 강릉을 다스려 응당 강릉의 일을 잘 알 것임에도 호해 국향(湖海菊享)은 절일(節日)에 시행해야 하는데 어찌 빠뜨려서 되겠냐고 하며, 반감과 상의하여 선처 해 주는 것이 어떻겠냐고 했다. 자신은 별로 좋은 일은 없지만 큰 탈 없이 이전대로 병과 짝하며 목석같이 지낸다고 했다. 본문에서 언급한 상대의 부탁은 뒤이어 언급한 “上宰臣書”와 연관이 있어 보인다. 즉 수신자는 자신의 학식‧재능 및 포부가 담긴 ‘재상에게 올리는 편지’를 써서 상대에게 대신 전달 해 주길 부탁했던 듯 하고, 아울러 상대도 함께 힘을 써 주길 바랐던 듯하다. 심능규의 저서 『월포기(月圃記)』에 실린 「재상에게 올리는 편지[上宰相書]」와 연관이 있을 듯하다. 또한 ‘반감’의 경우 『월포기』의 <경신년 제문>에 따르면, ‘반감 이온여(李溫汝)는 인아(姻婭)간이면서 벗이었고, 그가 사는 사촌(沙村, 沙火로 추정)과 자신이 거주한 정동(亭洞, 雲亭洞)은 10여리 정도여서 백일장에서 서로 만나 놀던 사이’였음을 회고하고 있는 내용을 통해 자가 ‘온여’인 이 모(李某)로 추정된다. 또한 ‘강릉 사군’이라고 언급한 것은 강릉에 오래 세거한 상대를 두고 ‘강릉의 사또’라고 희언 한 듯하다. 따라서 상대에게 국화 핀 계절의 모임을 반감 측과 상의해서 추진 해 달라고 하는 말을 이렇게 표현한 듯하다. 이러한 내용들을 통해 수발급자를 중심으로 일어난 그 당시 일들의 단편적인 실례를 확인할 수 있는 자료적 가치가 있다. 발급자 이조형은 자는 경술(景述), 본관은 경주(慶州), 부는 이명한(李命漢)이고 거주지는 여주(驪州)이다. 순조 9년(1809) 대증광시(大增廣試) 병과 30위로 문과에 급제하였고, 승정원승지‧강릉부사 등을 역임하였다. 특히 이 간찰이 해당 문중에 발급된 중요한 경위로 추정되는 관력은 강릉부사 재직이며, 이를 통해 강릉지역 세거 양반들과 교류가 있었을 것으로 보인다. 『강릉부사선생안(江陵府使先生案)』에 따르면 그는 정미년(1847) 10월에 부임하였고, 무신년(1848) 6월에 “관청 건물을 수리하며 비방을 초래했고, 분수에 넘쳐 원망이 이르렀다.[謗招繕廨 讟及濫觴]”고 한 감사의 폄제(貶題)를 받고 파직 되었다고 한다. 당시 읍민의 금전을 거두어 객사를 중수한 일 때문이라고 한다. 글을 쓰는 중에 오기가 있는 경우, 권점으로 표기하고 수정한 자를 적었다. 원문의 괄호 안의 자가 잘못된 글자다. 수정하기 전의 글자를 보면 무슨 말을 하려고 했는지 짐작이 된다.

제목 없음

海雲亭侍童沈橋病友拜謝上謹封

大浸稽天山川紆阻垓阻夐仰殊苦拜讀下畫仰審道候神衛豈勝伏喜半鑑安處新構屋子能有琹書之樂而友朋追隨與昔無異鏡湖不爲有力者所奪且擧招於其上耶弟衰年病廢人也夢中所發只餘舊交及所經歷水石此以病殼無致身之路長吁深嘆有誰知之今便所敎細悉而上宰臣書擎讀數回不覺涕泗盈衿此是古昔有志者也出於月圃非不欽喜而猝地翻搖於世間則當之者姑置不知置我於何間故欲與所謂有知者相議後區處此意俯諒如何投來物知其盛意之所在耳江陵使君久之爲政應稔知江陵事耳湖海菊享應依節日施行此豈可闕者耶與半鑑相議善處之如何如何弟狀別無快勝亦無大損依舊一與病相隨之一木石耳不備流頭日弟李祖馨謹拜謝上