홈 > 디렉토리 분류 > 분류정보

- ㆍ자료ID

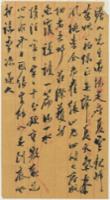

- A004_01_A00404_001

- ㆍ입수처

- 창녕조씨 명숙공종가

- ㆍ자료유형

- 고문서

- ㆍ유형분류

- 서간통고류-간찰(簡札)

- ㆍ주제분류

- ㆍ문서명

- 미상년 이하응 간찰 / 李昰應 簡札

- ㆍ발급자

-

이하응(李昰應, 1820~1898, 조선, 개인)

원문내용추정

- ㆍ수취자

-

신좌모(申佐模, 1799~1877, 조선, 개인)

원문내용추정

- ㆍ발급시기

-

4월 7일간지연도왕력추정시기 金世鎬가 平安道 中和府에 定配되어 있다가 放逐鄕里된 것은 1876년(고종 13년) 2월 27일의 일이다.(承政院日記 高宗 13年 2月 27日) 따라서 이 편지는 1876년 혹은 1877년에 작성된 것이다.본문 四月七日夕

- ㆍ형태정보

-

점수 4크기 22.5 × 12.5접은크기 ×서명인장종수인문판독보존상태언어자료형태

- ㆍ정의

- 미상년(1876~1877 추정) 4월 7일에 흥선대원군 이하응(李昰應, 1820~1898)이 담인(澹人) 신좌모(申佐模, 1799~1877)에게 보낸 간찰

- ㆍ기타사항

- ㆍ현소장처

- 율곡연구원

- ㆍ지정문화재

- 이름 분류 지정년도

미상년(1876~1877 추정) 4월 7일에 흥선대원군 이하응(李昰應, 1820~1898)이 담인(澹人) 신좌모(申佐模, 1799~1877)에게 보낸 간찰이다. 간찰에 나오는 金世鎬가 平安道 中和府에 定配되어 있다가 放逐鄕里된 것은 1876년(고종 13년) 2월 27일의 일이다.(承政院日記 高宗 13年 2月 27日) 따라서 이 편지는 1876년 혹은 1877년에 작성된 것이다. 간찰의 수신인 신좌모는 본관은 고령(高靈), 자 좌인(左人), 호 담인(澹人)이다. 조부는 신지권(申持權)이고, 부친은 증이조참판 신헌록(申憲祿)이며, 모친은 안동김씨 김종후(金宗厚)의 딸이다. 신좌모의 『담인집(澹人集)』 「노인회서(老人會序)」를 보면, 1871년 신좌모를 비롯한 이의익(李宜翼), 이현직(李顯稷), 허전(許傳) 등 친대원군 성향의 15인이 노인회를 결성하였다고 나온다. 신좌모와 이하응의 친분은 이 시기부터 시작한 것으로 보인다. 여기의 신좌모는 고령 신씨이고, 본가가 충북 청주시 청원구이다.

대원군은 마음이 無碍하여 浩蕩하다고 하였다. 베개에 기대어 노는 아이들을 보며 지낸다고 하였으며, 정권이 누구 손에 있든지 상관하지 않고 달이 뜨면 달을 구경하고 밤이 오면 잠자리에 드니 이것이야말로 養生의 방도라고 하면서, 염려 말라고 당부하였다. 別紙에서는 韓耆東이 7세 아이의 상을 당한 것에 대해 근심스러운 마음을 표하였다. 일본과의 일이 거의 歸正되었으니 安東晙의 머리는 누가 살려 낼 수 있겠으며, 遠竄된 鄭顯德과 放逐鄕里된 金世鎬는 그 누가 풀어줄 수 있겠느냐고 하였다. 당초 소인배들이 奇貨로 여겨 바다를 건너 일본을 불러들인 것이 뒤늦게 후회되지만 소용이 있겠느냐고 하였다. 또한 申佐模가 지은 장편 古詩를 빌려 보았다고 하면서, 명작이기는 하나 時諱를 거스른 詩句가 많으므로 남들이 알아서는 안 되겠기에 돌려보냈다고 하였다. 팔순에 가까운 申佐模가 단박에 장편시를 지은 것이 존경스럽다고 하였다. 준팔이 당한 일은 자신이 그 실정을 모르는 바는 아니나 이러한 시기에 자신이 남에게 어찌 언급할 수 있겠느냐고 하였다. (駿八의 인적 사항에 대해서는 미상이나, 대원군의 주요 인편으로 언급되는 인물이다.)

제목 없음

(1) 澹人先生道場文座 夏雲起峰 芳艸初綠 正是肇夏天氣 春風桃李 今爲舊緣 此爲四時之序成功者去耶 玆際獲拜惠覆 謹讀一篇 備承情注 言言字字 十分款重 殷懃送心也 非平日因緣 豈能如是到底也 拜諗麥涼逼人

(2) 文體淸祺 順時自愛 下生昨年今年 昨日今日 春也夏也 秋也冬也 風風雨雨 我心無碍 浩浩蕩蕩 依枕看兒戱 滿庭遊兒 分破一瓢 未知究竟事 鹿在誰手 有月則看月 夜至則入衾 此爲養生方 休慮我事 更請福安 惟希珍攝 不備 四月七日夕 雲下生拜

(3) 天時人事 難測難測 其間韓待制耆東 遭七齒兒慽 爲栗闇之地 萬萬代悶 而此爲理數之順行者耶 柒齒事 今幾歸正 則安東晙之首 誰可生矣 鄭令之遠竄 金台之放逐 誰可解之 當初宵小輩之看作奇貨 越海招來 以今可以追悔矣 言之何益 其若之何其

(4) 三十韻古詩 果借覽也 名作則極矣 多有碍眼時諱之句 決不可掛人耳目 而爲還之矣 大耋之年 一呼卅韻 如非長杠巨筆 何以排布也 欽誦萬萬 駿八事 非不知情 比比慘然 迨此之時 我何開喙於人耶 切切悶迫悶迫