홈 > 디렉토리 분류 > 분류정보

- ㆍ자료ID

- A004_01_A00330_001

- ㆍ입수처

- 창녕조씨 명숙공종가

- ㆍ자료유형

- 고문서

- ㆍ유형분류

- 서간통고류-간찰(簡札)

- ㆍ주제분류

- ㆍ문서명

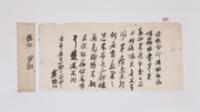

- 1822년 유재환 간찰 / 兪載煥 簡札

- ㆍ발급자

-

유재환(兪載煥, 조선, 개인)

원문내용추정

- ㆍ수취자

-

심능규(沈能圭, 1790~1862, 조선, 개인)

원문내용추정

- ㆍ발급시기

-

1822년 12월 2일간지연도왕력추정시기본문 壬午五月卄四日

- ㆍ형태정보

-

점수 1크기 19.5 × 40접은크기 ×서명인장종수인문판독보존상태언어자료형태

- ㆍ정의

- 보내온 布疋과 錢을 수대로 잘 받았다는 내용의 간찰

- ㆍ기타사항

- ㆍ현소장처

- 율곡연구원

- ㆍ지정문화재

- 이름 분류 지정년도

임오년(1822년 추정) 12월 2일에 죄제(罪弟) 유재환(兪載煥)이 안부를 주고받고 근황을 알리기 위해 발급한 간찰이다. 발급자는 성이 없이 이름만 적었지만 동일 발급자의 여타 간찰을 통해 ‘유재환’임을 알 수 있다. 또한 상대에 대해 자신을 ‘罪弟’로 표기한 것으로 보면 상대와 평교간이면서 친상(親喪)을 당한 상황이었던 것으로 보인다. 수신자의 경우 피봉에 ‘鏡湖(현 저동 일대)’를 적고 있어 월포(月圃) 심능규(沈能圭, 1790~1862)로 추정되지만 미상이다. 상대가 그립던 중에 편지를 받고 이를 통해 가뭄더위에 일상생활이 좋다는 점을 알게 되었다고 했다. 자신은 우선 목숨은 보존하고 있다고 했다. 창병은 어떠하냐고 묻고 매우 염려된다고 했다. 보내 온 포필과 돈은 수량대로 받았으니 매우 감사하다고 했다. 본문에서 표현한 ‘머리를 조아리고 말씀드린다[稽顙]’는 말은 보통 발급자와 수신자 어느 쪽이든 복상중일 때 사용하는 용어로 ‘격식을 생략한다[省式]’는 용어와 함께 많이 쓰인다. 또한 말미에 쓰인 ‘황미하여 두서가 없다[荒迷不次]’는 말의 경우도 주로 친상을 당해 거상중일 때 사용하는 격식이다. 본문에서 언급된 포필과 금전을 왕래한 사례를 통해 당시 사람들이 물품을 주고받던 실제 모습을 확인할 수 있어 생활사를 연구하는데 한 사례로 활용될 가치가 있다. 발급자 유재환은 자세한 이력은 미상이다. 이 문중 소장 여타 간찰 가운데 <유장환(俞章煥) 간찰>이 다수 있는 것으로 보면 그와 종반 항렬의 일족으로 추정되는데, 그렇다면 본관은 기계(杞溪)일 가능성이 있다. 『승정원일기』에는 발급자와 동일 인명으로 정조 23년(1799), 순조 1년(1801)에 각각 유학(幼學) 및 관학유생(館學儒生) 유학, 충청도 유생 유학 등의 직역을 쓴 연명 상소 명단에 들어 있는 것이 확인된다.

- · 『承政院日記』 <正祖 23年(1799) 3月 10日‧12日/ 純祖 1年(1801) 1月 16日, 6月 8日, 7月 4日 등> 율곡연구원, 『강원 국학자료 국역총서03 창녕조씨 명숙공종가』, 서도기획, 2020. 심능규 저/신상목 역, 『강원 국학자료 국역총서05 월포기』, 율곡연구원, 2023. 국사편찬위원회 한국사데이터베이스(수집사료해제집 1편:강릉 창녕조씨 소장자료 목록)

참고자료

제목 없음

稽顙瞻仰政切卽承情翰謹審旱炎動止萬衛何慰何慰罪弟姑保喘息無足奉聞第瘡患未知何居貢慮萬萬送來布疋與錢依數多謝餘來奴立促故玆付數字耳荒迷不次壬午五月卄四日罪弟載煥拜

鏡湖回納