홈 > 디렉토리 분류 > 분류정보

- ㆍ자료ID

- A003_01_A00164_001

- ㆍ입수처

- 전주이씨 선교장

- ㆍ자료유형

- 고문서

- ㆍ유형분류

- 증빙류-호적(戶籍)

- ㆍ주제분류

- ㆍ문서명

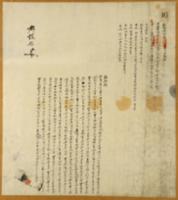

- 1786년 이익조 호구단자 / 李益朝 戶口單子

- ㆍ발급자

-

강릉부사(江陵府使)

원문내용추정

- ㆍ수취자

-

이익조(李益朝, 1773~1832)

원문내용추정

- ㆍ발급시기

-

1786년 1월간지연도왕력추정시기본문 乾隆伍拾壹年正月日

- ㆍ형태정보

-

점수 1크기 94.5 × 82.5접은크기 ×서명인장종수인문판독보존상태언어자료형태

- ㆍ정의

- 1786년 이익조(李益朝, 1773~1832)가 강릉현에 제출한 호구단자

- ㆍ기타사항

- ㆍ현소장처

- 율곡연구원

- ㆍ지정문화재

- 이름 분류 지정년도

1786년(정조10) 병오식년을 맞아 이익조(李益朝, 1773~1832)가 주호(主戶)로서 주관하여 강릉현에 제출하여 확인 후 환급받은 호구단자이다. 이 문서는 본질적으로는 호구단자이나 그 양식에 있어 준호구의 특성이 많이 혼재되어 있다. 우선 이익조 호의 가족 구성원과 주호 및 처의 4조 기록이 각각의 줄에 열서(列書)되고 있으며, 주호 기록의 시작 부분에 주묵으로 점을 찍어 확인하고 있다는 점 등이 이 문서가 호구단자로 제출되었다가 돌려받은 문서임을 확인해 주고 있다. 준호구로 볼 수 있는 양식도 동시에 나타난다. 첫 줄의 “건륭51년 정월일 강릉부(乾隆伍拾壹年正月日江陵府)”라는 기록부터 준호구의 서식을 충실히 반영하고 있다. 문서의 본문이 “고계묘성적호구장내(考癸卯成籍戶口帳內)”로 시작해서 “등계묘호구상준자(等癸卯戶口相準者)”로 끝나고 있는데 이 역시 준호구의 서식과 거의 일치한다. 다만 시작 부분에 해당 식년의 간지인 “병오(丙午)”를 써야 하는 것을 지난 식년의 간지인 “계묘(癸卯)”로 기록하였다. 문서의 끝부분에는 “도호현(都護縣)”이라고 담당관을 기록하고 그 아래에 해당 관의 착압(着押)을 각압(刻押)하였다. 강릉은 1782년 이택징(李澤徵)·이유백(李有白) 사건과 관련하여 이택징이 살던 곳이라는 이유로 현(縣)으로 강호(降號)된 상태였으므로, 대도호부가 아니라 도호현이라고 쓰고 있다. 따라서 문서 첫 줄의 “강릉부”도 “강릉현”으로 고쳐써야 한다. 이와 같은 잘못은 이 문서가 준호구가 아니라 민간에서 작성한 호구단자임을 보여주는 증거이기도 하다. 문서의 앞부분에는 관인(官印) 1과(顆)를 날인하였다. 문서의 끝부분에는 주협개인(周挾改印)을 기울여 날인하였고, 여기에 겹쳐서 주묵으로 “준(准)”이라 기록하였다. 해당 관의 착압 등은 제출한 문서의 진정성을 관에서 인정·확인하였음을 의미한다. 주협개인은 문서의 내용 중 삭제하거나(周), 끼워넣거나(挾), 고친(改) 글자의 수를 나타내고, 없을 경우 “주협무개인(周挾無改印)”을 날인하도록 하였는데, 이 문서에서는 “주협무개인(周挾無改印)”을 상투적으로 날인한 것으로 보인다. 문서를 살펴보면 노비질에 고치거나 끼워 넣은 부분이 있음을 확인할 수 있다. 이익조가 이 호구문서를 작성한 시기는 1786년 정월로 기록되어 있다. 그러나 18세기 중엽 이후 각 읍의 호적작성은 이미 식년 전해 하반기면 시작되었다. 따라서 식년 정월로 기록된 호구단자는 실제로는 식년 전해에 작성되는 경우가 많이 존재했다.

이익조 호는 현재 선교장이 소재한 강릉시 운정동인 북면(北面) 정동(丁洞) 조산리(助山里)에 소재했다. 제6통 제2호로 편제되었으며 통수(統首)는 유태망(柳泰望)이란 인물이다. 이 호구단자에 따르면 이익조 호는 3구의 가족구성원과 51구의 노비로 구성되어 있다. 가족구성원은 이익조와 조모 원주원씨, 그리고 모 안동권씨인데, 조모와 모의 앞에 “봉(奉)”자를 써서 직접 모시고 함께 거주하고 있음을 나타냈다. 이전 식년인 1783년에는 이익조의 부 이시춘(李時春, 1736~1785)이 주호였으나, 이시춘은 1785년에 사망하였다. 따라서 이번 식년에는 전 주호인 이시춘을 먼저 기록하고 “고대자(故代子)”라고 주호의 교체 사유를 기술한 후 새로운 주호인 이익조를 이어서 기록하였다. 주호인 이익조는 이번 식년 호구문서에서 처음 등장한다. 이전 식년까지는 그 이름을 찾을 수 없는데, 당시에 보편적으로 나타났던 어린 연령의 구성원에 대한 호적 등재 누락 현상으로 볼 수 있다. 이익조가 14세의 나이로 이번 식년에 등장하는 것도 이시춘의 사망으로 주호를 수행할 성인 남성의 부재로 인한 것이라 여겨진다. 이익조의 직역 부분에 기록된 “동몽(童蒙)” 역시 직역을 수행하지 않는 어린아이임을 의미한다. 이익조의 부 이시춘의 직역은 종5품 상계의 품계인 통덕랑(通德郞)으로 기록되어 있다. 그러나 지난 식년 생존시 직역이 유학(幼學)이었던 것으로 봐서 통덕랑의 품계는 모록(冒錄) 또는 납속직(納贖職)으로 추정된다. 조부 이내번(李乃蕃, 1703~1781)은 강릉에 입향하여 선교장을 일군 장본인이다. 직역란에는 종2품 하계의 가선대부 품계와 역시 종2품인 동지중추부사의 관직을 기록하고 있다. 이제까지 확인할 수 있었던 “노직(老職)”의 기록은 지난 식년에 삭제표시가 나타난 후 이번 식년부터 사라지고 있다. 증조 이주화는 종2품 가선대부 이조참판의 관직과 그 겸직으로 동지의금부사(同知義禁府事)와 오위도총부 부총관(副摠管)의 관직에 추증되었다. 외조 권세집(權世集)은 직역이 유학(幼學)으로 기록되고 있어 아직 생존해 있음을 알 수 있다. 이익조의 조모 원주원씨는 91세의 고령으로, “정부인(貞夫人)”이라는 2품관의 아내에게 내리는 종부직(從夫職)이 기록되어 있다. 모 안동권씨는 44세의 나이로 나타난다.

이 호구단자의 노비질에는 총 51구의 노비가 등장하는데, 그 중 노는 20구이며, 나머지 31구가 비이다. 이름이 “복녀(卜女)”에서 “복례(卜禮)”로 기재되는 등 표기의 차이는 있지만 지난 식년에 등장한 50구의 노비가 그대로 등장한 가운데, 매득 비 귀분(貴粉)이 추가되었다. 1769년에 도망한 노 귀산(貴山)은 계속 도망 상태로 등장하며, 노 어둔(於屯)과 삭불(索不) 2구가 1784년에 사망한 것으로 나타난다. 노비질을 통해 볼 때, 매득비와 그들의 소생이 노비의 다수를 차지하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이것은 비를 집중적으로 매득하면서 비를 중심으로 노비를 경영해 갔으며, 이를 통하여 2세, 3세를 생산함으로써 노비의 보유를 지속적으로 증가시켜 가는 모습을 확인시켜 준다. 부모가 모두 노비일 경우 그 자식의 소유권은 모친의 소유자에게 귀속되었으며, 1731년(영조7) 종모종량법(從母從良法)의 실시 이후 노비의 신분은 모의 신분을 따르도록 규정되었다. 따라서 노보다는 비를 보유하는 것이 노비경영에서 유리하였다. 호구단자 노비질에서 노비의 모를 밝히고 있는 것 역시 노비의 신분과 소유권을 확인하기 위한 것이다.